16+

Как тезис Японии сработал против Токио в вопросе Сахалина.

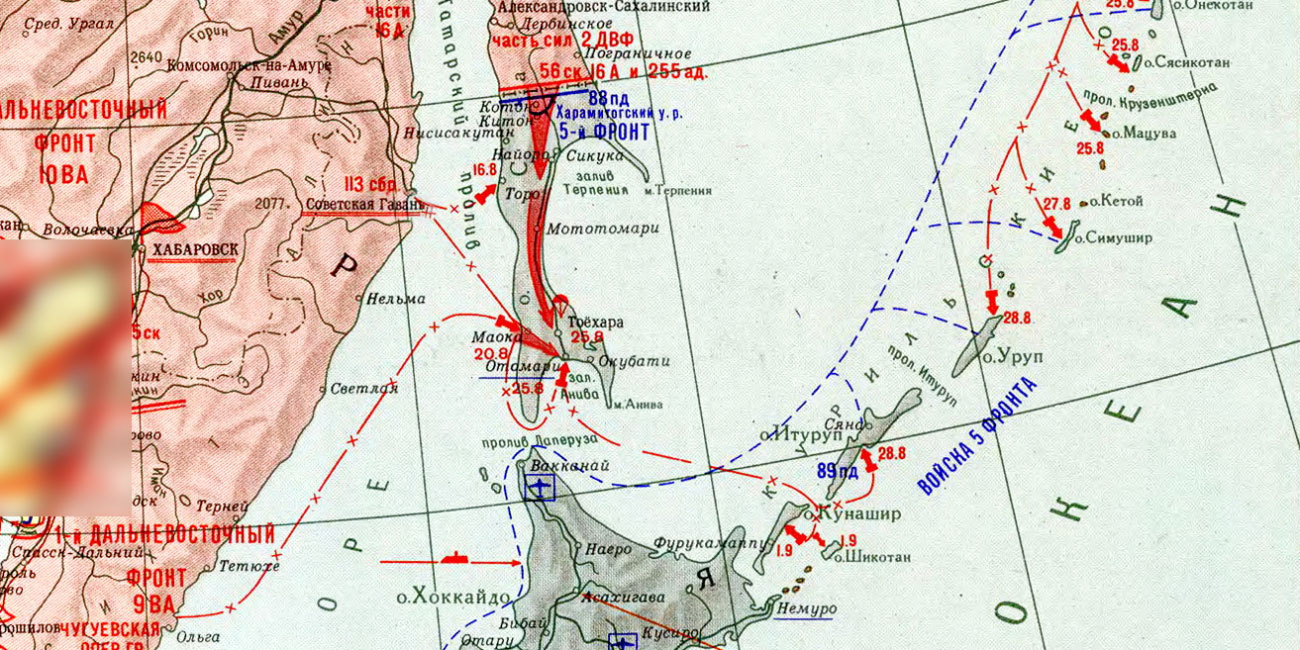

80 лет назад, в 10 часов утра 11 августа, советские танки и пехота перешли границу с Японией на Сахалине. Наступило время возвращения потерянного. Кампания на Дальнем Востоке в 1945 году была по плечу только армии-победительнице, обладавшей большим боевым опытом.

Историю Сахалина создавали войны. По Петербургскому трактату 1875 года Япония и Российская империя договорились о том, что к России отходят права на полное владение островом Сахалин, а к Японии — права на все остальные Курильские острова. Во время Русско-японской войны в 1905 году войска противника на волне своих успехов высадили десант и захватили остров Сахалин. Действие всех предыдущих договоров, как выразились сами японцы, "упразднено было войною". Отринув тем самым Петербургский трактат, Япония потребовала передачи ей Южного Сахалина по 50-ю параллель. Направленный царем для переговоров о мире в Портсмут в США председатель Комитета министров Сергей Витте вынужден был согласиться, за что получил ироническое прозвище Граф Полусахалинский. Советское правительство после революции подтвердило Портсмутский договор. Половина острова Сахалин оставалась под контролем Японии.

Однако 40 лет спустя тезис об упразднении договоров войною стал работать против Японии.

Западные союзники Москвы были крайне заинтересованы в советском участии в войне на Дальнем Востоке. Американский президент Франклин Рузвельт даже изначально был настроен на возвращение СССР утраченных в результате Русско-японской войны территорий. Это было закреплено официально 11 февраля 1945 года Ялтинским соглашением союзников, в котором признавалось возвращение СССР "южной части острова Сахалин и всех прилегающих к нему островов".

Однако по замыслу Ставки Верховного Главнокомандования наступление Красной армии с целью овладения Южным Сахалином ставилось в зависимость от успеха на главном направлении — в Маньчжурии. До этого советские войска на Северном Сахалине должны были оставаться в обороне.

Укрепрайоны и силы сторон

В политических реалиях 1941–1945 годов советские разведчики не могли вести работу вглубь территории противника, полеты авиации к японцам были вовсе запрещены. Все это делало штурм Южного Сахалина крайне трудной задачей. Сама природа создала условия, в которых военными инженерами возводились мощные крепости. Узкий, вытянутый в меридиональном отношении остров с единственной дорогой, соединяющей север и юг, было несложно укрепить.

За время владения южной частью Сахалина японцами была возведена военно-морская база, аэродромы, ближе к 1945 году остров укреплялся в противодесантном отношении. Ядром обороны являлся Котонский (Харамитогский) укрепленный район, на границе между СССР и Японией. Он возводился в период 1939–1940 годов силами японской Карафутской смешанной бригады, дислоцированной на Сахалине. При этом в строительстве укрепрайона японские военные инженеры в немалой степени опирались на опыт борьбы с советскими пулеметными точками на советско-маньчжурской границе в 1930-е годы.

В итоге остров перегораживала линия обороны из сравнительно небольших бетонных сооружений. Узкий фронт обороны укрепрайона обусловили немногочисленные сооружения — девять ДОТов и восемь убежищ, наблюдательных пунктов, артиллерийских и минометных двориков. Помимо бетонных ДОТов имелось несколько десятков древо-земляных сооружений — ДЗОТов. С постов на границе укрепрайон не просматривался, будучи прикрыт предпольем. Труднопроходимая, местами гористая, а местами заболоченная местность Южного Сахалина почти исключала возможность обхода. Харамитогский укрепрайон несколько напоминал линию Маннергейма (комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, созданный в 1920–1930-е на финской части Карельского перешейка), но в миниатюре.

Оборонять Южный Сахалин должна была японская 88-я пехотная дивизия. Всего гарнизон Южного Сахалина состоял из 20 тыс. военнослужащих и 10 тыс. резервистов.

С советской стороны на Южный Сахалин нацеливались части 56-го стрелкового корпуса генерал-майора Анатолия Дьяконова. В отличие от многих других советских командиров на Дальнем Востоке, он имел серьезный боевой опыт, будучи ветераном боев за Великие Луки. Основной ударной силой корпуса была 79-я стрелковая дивизия, усиленная танками. Хотя ее бойцы и командиры имели хорошую подготовку, ранее они в боях не участвовали.

Ход операции и победа

Первые выстрелы на Сахалине прозвучали в ночь на 9 августа 1945 года, но это были только вылазки разведчиков. Приказ на наступление 56-й корпус получил 10 августа — уже было понятно, что в Маньчжурии достигнуты первые успехи.

Одновременно 179-й полк той же 79-й дивизии двигался в обход главной полосы сопротивления Харамитогского УР. Идея была простая: пройти по руслу реки Поронай-Гава и выйти в тыл врагу, к железнодорожной станции Котон. Перетаскивая практически на руках орудия, за день полк прошел только 10–12 км. Сопротивление противника было слабым, мешали только снайперы-"кукушки". К станции Котон бойцы и командиры вышли лишь со стрелковым оружием и минометами.

Два дня, 13 и 14 августа, станция переходила из рук в руки. Наконец к 18 августа главная полоса укрепрайона была прорвана на всю глубину. В тот же день начались переговоры с японцами о капитуляции, их вел генерал-майор Дьяконов. 19 августа блокированные гарнизоны опорных пунктов приняли условия капитуляции и начали сдаваться в плен.

Потери 79-й стрелковой дивизии с начала боевых действий и до 19 августа составили 261 человека убитыми, 567 ранеными и 2 пропавшими без вести. Частями дивизии было взято 2 885 пленных. После взлома обороны укрепрайона судьба Южного Сахалина была решена.

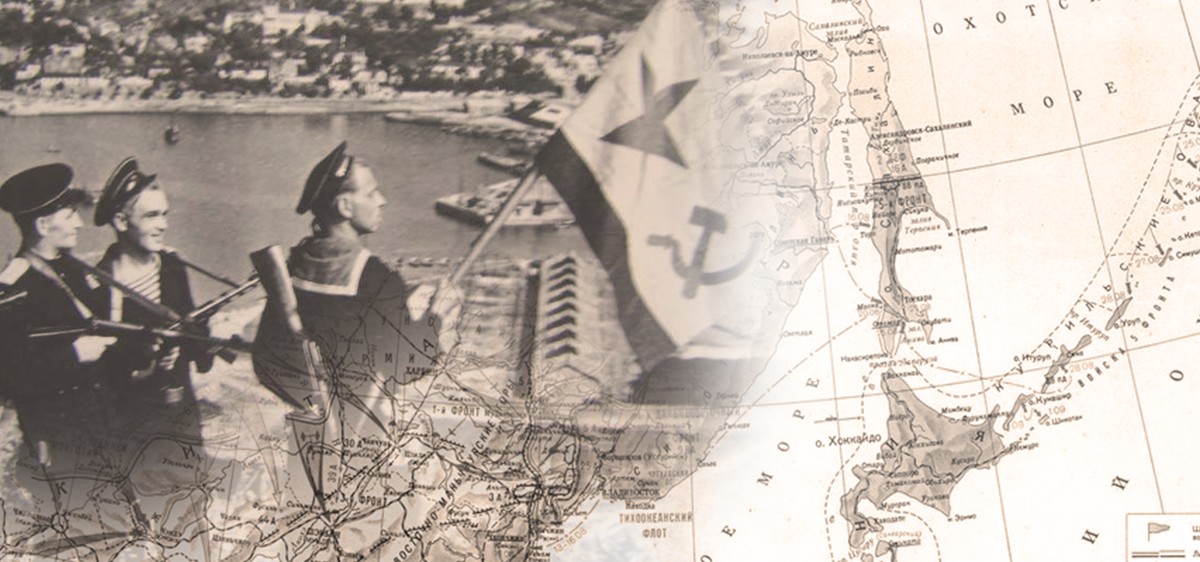

Высадка морских десантов в портах Эсуторо 16 августа и Маока 20 августа предотвратили уничтожение или эвакуацию японцами материальных ценностей с Сахалина. Можно сказать, успех был закреплен. К 25 августа 1945 года оставшиеся на Сахалине японские части полностью сложили оружие. В итоге Красной армией было взято в плен 18 320 солдат и офицеров противника.

Южный Сахалин был освобожден.

Для Советского Союза Сахалин — возможность свободного сообщения Приморья с внешним миром через выводящий в Мировой океан пролив Лаперуза к югу от острова. Об этом говорил и сам советский лидер Иосиф Сталин на переговорах с японским министром иностранных дел в 1941 году. При этом если операция на Сахалине была заранее запланирована, то в целом в кампании на Дальнем Востоке имела место порой и чистая импровизация — например, высадка на Курильские острова. Она началась 18 августа 1945 года ввиду неоднозначной позиции администрации президента Трумэна относительно договоренностей, достигнутых с Франклином Рузвельтом. А Сахалин и Курильские острова делают Охотское море внутренним для России, что важно и экономически, и с точки зрения обеспечения безопасности страны.

Автор статьи: историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.