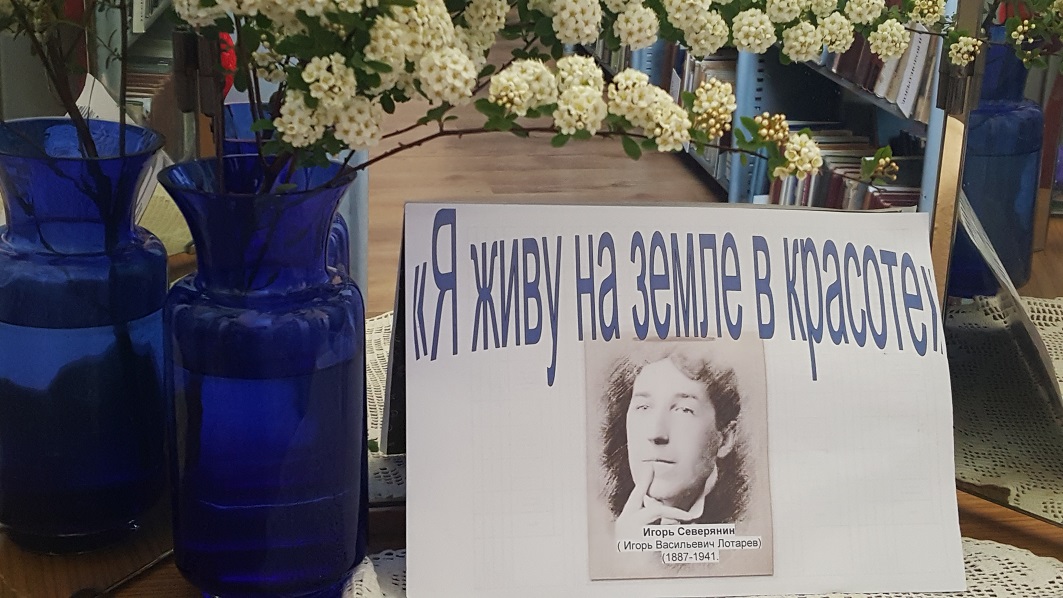

Игорь Северянин - один из наименее исследованных поэтов Серебряного века, но без его творчества невозможно представить полную картину развития русской поэзии начала ХХ века. Он своеобразно и ярко выразил противоречия своего времени, его надежды и разочарования. Он вошёл в сознание многих как «поэт экстаза, каприза», «неведомый паяц».

Лирика Северянина своеобразно соединяет классические традиции русской поэзии с опытом западноевропейской литературы, открытиями символизма и футуризма. Прекрасно сказал о нём Валерий Брюсов: - «Игорь Северянин - поэт, в лучшем смысле слова. Это лирик, тонко воспринимающий природу и весь мир... Это - ироник, остро подмечающий вокруг себя смешное и низкое и клеймящий это в меткой сатире. Это - художник, которому открылись тайны стиха...»

Игорь Васильевич Северянин (настоящая фамилия - Лотарёв) родился 16 мая в Петербурге. Отец поэта, Василий Петрович Лотарёв, был «великолепнейший лингвист, и образован, и воспитан, он был умён, он был начитан...», - так писал о нём Северянин в «поэме детства» - «Роса оранжевого часа».

Мать - Наталия Степановна, урождённая Шеншина, происходила из старинного дворянского рода, к которому принадлежали Н.М. Карамзин и А. Фет. Северянин дорожил своей родословной. Особую гордость его вызывало родство с «доблестным дедом» Карамзиным.

Детство поэта прошло в Петербурге, но в 1895 году его родители расстались, и отец увёз мальчика к своим родственникам в Череповецкий уезд Новгородской губернии. В 1904 году он возвратился к матери в Гатчину, под Петербург. В гостях у неё часто бывали литераторы, художники, музыканты, и Северянин не раз вспоминал эту пору как время восторгов и музыки. Но всё же годы, проведённые в имении дяди на берегу реки Суды, будут вспоминаться ему как одни из самых счастливых. Любовью к Русскому Северу был обусловлен выбор поэтом псевдонима - Северянин.

Писать он начал рано, ещё в Череповце. Уже в юности Северянин определил круг своих литературных учителей. Это А.К. Толстой, А.М. Жемчужников и Мирра Лохвицкая, сестра Н. Тэффи.

Дебют поэта состоялся в дни русско-японской войны, всколыхнувшей патриотические чувства юноши. Трагедия русского флота глубоко потрясла его. Первое его стихотворение «Гибель «Рюрика» было опубликовано в 1905 году. А в 1912 году восемь брошюр, посвящённых русско-японской войне поэт объединил в раздел «Морская война».

В литературу И. Северянин входил трудно, его долго не печатали. Поэт выпускал их отдельными брошюрками. Одна из таких брошюрок под названием «Интуитивные краски» попала в Ясную Поляну ко Льву Толстому. Великий писатель дал нелицеприятную характеристику стихам молодого поэта. «Об этом, - вспоминал позже И.Северянин, - мгновенно всех оповестили московские газетчики... после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну».

Известность, пусть даже и скандальная, сыграла свою роль: стихи Северянина стали охотно печатать популярные журналы и газеты.

Ироничность - важнейшее качество поэзии И. Северянина. Вторая же её черта - лиризм. В ранних его стихотворениях пробиваются и пушкинские и некрасовские мотивы. Многие его лирические стихи покоряют своей задушевностью, непоказной добротой и милосердием.

Тема любви и тема природы нередко в стихотворениях поэта образуют единое целое, его мир. Олицетворением этого дорогого для него мира являются «весна» и «сирень» - два основных архетипа северянинской поэзии.

|

Жить для меня - вдыхать сирень, В крещенский день стремиться к маю, Благословляя новый день... «Стихи в ненастный день» |

Весна, которая пробуждает человека и природу к жизни, и сирень, которая выступает как самый яркий символ этого пробуждения.

В марте 1913 года вышел из печати первый поэтический сборник И. Северянина. Поэт назвал его словосочетанием из известного стихотворения Ф.И. Тютчева «Весенняя гроза» - «Громокипящий кубок». Эта книга принесла Северянину настоящее признание и триумфальный успех. К 1915 году «Громокипящий кубок» выдержал 9 изданий. Такого успеха до сих пор в России не имела ни одна поэтическая книга. Одна из главных тем сборника - тема любви. В них рыцарское преклонение перед женской красотой и изяществом. Женщина в поэзии Северянина - воплощение изысканности, утончённости, экстравагантности. Выход сборника «Громокипящий кубок» сделал имя Игоря Северянина известным по всей России. Его стихи охотно печатали крупнейшие газеты и журналы, а его портреты украшали и будуары светских дам, и скромные комнатки гимназисток.

Когда в феврале 1918 года в переполненном зале Политехнического музея состоялись выборы короля поэтов, им оказался Северянин. Второе место занял В.Маяковский, третье - К.Бальмонт. Славе поэта во многом способствовал и его исполнительский дар. Ведь Игорь Северянин - один из основоположников русских реситалей - авторских читок перед многотысячным слушателем. Вечера поэта неизменно проходили с огромным успехом не только в Петербурге, Москве или Киеве, но и в самых отдалённых городах России. До него таких массовых выступлений не было.

|

|

В 1914 - 1916 годы выходит ряд новых поэтических сборников Северянина: «Златолира», «Ананасы в шампанском», «Поэзоантракт» и другие. Не желая писать «примитивно», он сознательно экспериментировал со словом, стихом и рифмой. Он немало заботился об обновлении поэтического языка. Северянин удивлял читателей и слушателей обилием неологизмов. Некоторые из них прижились в речи: «бездарь», «угрюмец», «безнадежье», и другие. Особый интерес представляют 10 придуманных поэтом новых строфических форм: миньонет, дизель, секста, перелив, перекат и др., которые он использовал в своём творчестве.

|

|

|

|

Особый интерес представляют 10 придуманных поэтом новых строфических форм: миньонет, дизель, секста, перелив, перекат и др., которые он использовал в своём творчестве.

В начале первой мировой войны Северянин пишет цикл военно-патриотических стихов в сборнике «Монументальные моменты». А на волне всеобщего подъёма в дни Февральской революции он написал цикл стихов «Револьверы революции», который открывался стихотворением «Гимн Российской республики».

Северянин не принял Октябрьскую революцию, не приемля кровопролития, жестокости, разрушений ни с той ни с другой стороны:

Сегодня «красные», а завтра «белые» -

Ах, не материи! Ах, не цветы!

Людишки гнусные и озверелые,

Мне надоевшие до тошноты...

(«Крашеные»)

В начале 1918 года он вместе с больной матерью переехал на жительство в эстонский посёлок Тойла. После заключения Брестского мира в 1920 году и получения Эстонией независимости Северянин оказался в эмиграции, что стало для него до конца жизни подлинной трагедией. Стихотворения поэта 1920-1930-х годов наполнены острой тоской по родине. Поэт не смог побывать на своей родине, это была его боль. Вот его поэтическое признание 1936 года:

От гордого чувства, чуть странного,

Бывает так горько подчас:

Россия построена заново

Другими, не нами, без нас.

Уж ладно ли, худо ль построена,

Однако построена всё ж:

Сильна ты без нашего воина,

Не наши ты песни поёшь.

И вот мы остались без родины,

И вид наш и жалок и пуст,

Как будто бы белой смородины

Обглодан раскидистый куст.